孔子所谓的“仁”是指什么,您是怎么理解的

孔子所谓的“仁”是指什么,您是怎么理解的?

谢邀,关于人之德性,孔子强调仁和义,特点是仁,义是事之"宜",即"应该",是绝对之命令。社会中每个人都有一定应该做之事,必须为做而做,因做这些事在道德上是对的;如做这些事只出于非道德之考虑,即使做了应该做之事,这种行为也不是义之行为,用常常受孔子和后来儒家蔑视之词来说,那就是为"利",儒家思想中义与利是直接对立的。孔子本人就说过:"君子喻于义,小人喻于利",这也是后来儒家所说之"义利之辨",他们认为义利之辨在道德学说中是极其重要的。

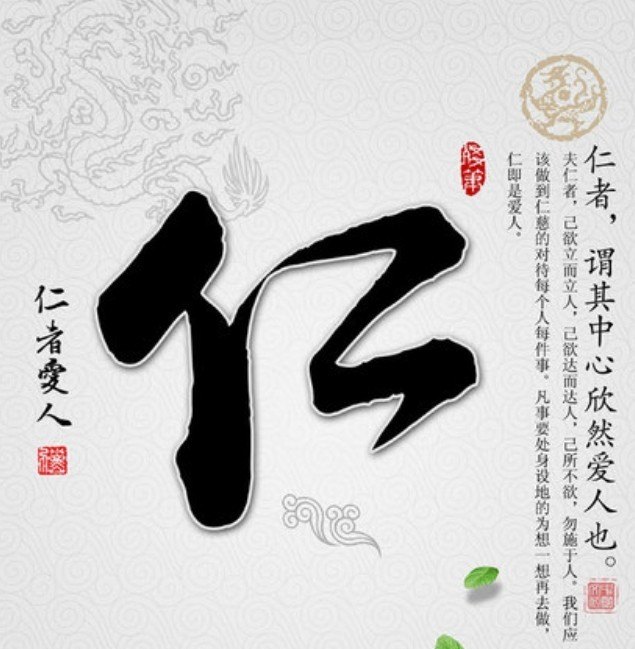

义之观念是形式之观念,仁之观念就具体得多,人在社会中之义务,其形式本质就是它之"应该",因为这些义务都是他应该做之事,但这义务具体之本质则是"爱人",就是"仁":父行父道爱其子,子行子道爱其父。有个学生问什么是仁,孔子说:"爱人",真正爱人之人,是能够履行社会义务之人,故在《论语》中可以看出,有时候孔子用"仁"字不光是指某一种特殊德性,而且是指一切德性之总和,"仁人"一词与全德之人同义。

《论语》记载:"仲弓问仁。子曰:己所不欲,勿施于人",孔子又说:"夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人;能近取譬,可谓仁之方也已",由此看如何实行仁,在于推己及人;"己欲立而立人,己欲达而达人",换言之,"己之所欲,亦施于人",这是推己及人之肯定方面,孔子称之为"忠",即"尽己为人";推己及人之否定方面,孔子称之为恕,即"己所不欲,勿施于人";推己及人这两个方面合在一起,就叫做忠恕之道,就是实行仁之方法。

后来儒家有些人把忠恕之道叫做"系矩之道",说这种道是以本人自身为尺度,来调节本人之行为,儒家有部论文集名叫《礼记》,其中《大学》说;"所恶于上,毋以使下;所恶于下,毋以事;所恶于前,毋以先后;所恶于后,毋以从前。所恶于右,毋以交于左;所恶于左,毋以交于右,此之谓系矩之道",《礼记》另有篇《中庸》,相传是孔子之孙子思所作,其中说:"忠恕违道不远。施诸己而不愿。亦勿施于人。……所求乎子,以事父。……所求乎臣,以事君。……所求乎弟,以事兄。……所求乎朋友,先施之。……"《大学》所举之例证,强调忠恕之道之否定方面;《中庸》所举之例证,强调忠恕之道之肯定方面,不论哪方面决定行为的"系矩"都在自身,而不在其他东西之中。

忠恕之道同时也是仁道,行忠恕就是行仁,行仁就必然履行在社会中之责任和义务,就包括义之性质,因此忠恕之道就是道德生活之开端和终结,《论语》说:"子曰:参乎!吾道一以贯之。曾子曰:唯。子出,门人问曰:何谓也?曾子曰:夫子之道,忠恕而已矣",每个人在自己心里都有行为之"系矩",随时可以用它,实行仁的方法既然如此简,所以孔子说:"仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。"

北宋·晁说之(1059一1129)《答朱仲髦先辈书》有云:“所谓中者,用之则曰孝曰和曰礼曰智曰仁曰勇曰强曰纯曰一曰明曰诚,其实皆中之谓也。以故彼之学者惟知过不及谓之中,而于肫肫渊渊浩浩喜怒哀乐未发之中,则莫知之也。吾明道、横渠、伊川三先生也,为能得中之所以为中者也。”(见《景迂文集》答朱仲髦先辈书,文渊阁《四库全书》本,卷一五。)由此可知,仁即中。正所谓凡事要适度、适当、适中即仁。

一般而言,这个“二人为仁”的仁字,讲的是人与人实际存在的关系(阳:实在),而作为这种人与人赖以存在的关系准则即“中”(阴:虚在)。

我们知道,中医最讲究阴阳平衡,无论阴阳哪一方,“过则一身病”。(孔子更强调“过犹不及”。)然而,讲到人类社会基本关系准则,又何以能够不仁不义不和不中?

古圣先贤音犹在耳,真的可谓不服不行!

孔子关于仁的论述是克己复礼为仁,意思就是非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。实际上就是提倡人们要以克制和礼让的态度化解人与人、人与社会之间的生存矛盾。

孔子思想的最高境界就是"仁″。本人理解就是:作为一般的平常百姓,就是要从人之初时的性本善始,吃住言行,一举一动一言一行,日渐学习遵守,养成仁义礼智信,戒掉私欲和恶劣根性,即以仁至。而作为上层统治阶层的仁,是要为官为职之人克服自己的私心欲望,遵守秩序,有步骤地管理国家。

当然,不管是平民百姓还是上层管理职员,都是很难百分之百做到"仁″这一最高境界的,只要能够做到公正合理、不贪不欲、相互善待就算是仁义了。

孔子所说的"仁爱"是有理论支撑的。

仁爱是建立在“推已及人,将心比心"的基础上,提出的一种思想。

仁爱是一种由己及人,层层外推的有等差的爱。

如何理解?就是一个人首先爱自己的父母,兄弟,再爱大爹大妈,逐渐往外推,先爱亲情,后爱友情;先爱熟人,后爱陌生人;先爱本乡人,后爱外乡人,就这样爱像水波纹一样,层层扩大。这种理论比较适合农业文明社会,所以,被古代皇帝采纳并推广。

说到孔子,如果想了解他的言行思想,必须阅读《论语》。书中讲“仁”的五十八章,用“仁”字一百零五个,可见“仁”这个概念在儒家学说中的重要性。那么,孔子为何会如此频繁的提到一个简单的“仁”字呢,我们要先了解这看似简单的一个“仁”字背后,不简单的历史背景。

古时把尊卑,贵贱,亲疏,厚薄看的很重,所以周公制礼作乐,以成文法典规范众人言行,划分清关系。比如:“天子堂高九尺,诸侯七尺,大夫五尺,士三尺”社会身份不同,堂的高低尺数就有别。可以说“礼”就是周朝前期几百年的“八荣八耻”。而到了周朝后期,孔子的时代,社会政治大动荡,西周时期的旧礼节,旧制度已名存实亡,徒具虚名了。甚至大夫敢乱用天子的礼乐,弄得君不君,臣不臣。孔子是一个道德出众,守旧且念旧的boy。在遇到“礼崩乐坏”的社会危机时,毅然的挺身站出,周游列国推行自己的政治理想,希望维护周王的老制度。

但是空口白牙的告诉诸侯,你要守礼,要尊礼啊。没有诸侯听得进,于是孔子就“借仁推礼”。有学生问孔子什么是“仁”,孔子说是“爱人”。而“爱人”的人都会尽到自己的社会义务(知礼守礼)。他认为“仁”是人心,换句话说“不仁”就是没有“人心”,和禽兽没有区别。所以用现代的语言说,孔子用“仁”这个紧箍咒,道德绑架了“不施仁政”的诸侯,“不行仁”的人。

你是要当人还是禽兽,自己选吧。不得不说孔子并不是个书呆子,而是深谙人心的“聪明人”!

现在我们知道了孔子反复念叨的“仁”是“爱人”。有人又会问,那么如何去爱人呢?是见到谁都去拥抱他,亲吻他吗?相信封建的周朝也不可能这么开放。“爱人”具体方法归纳为两个字:“忠”和“恕”。“忠”用一句话说是:“己之所欲,亦施于人”;“恕”用一句话说是“己所不欲,勿施于人”。忠和恕一起施行,就是“仁之道”,即实行“仁”的方法。后来的儒者又称为“絜矩之道”(用自己的感受为尺,来衡量调节自己行为的标准)

所以,如果碰到垃圾人冒犯,让你生气,无需计较。因为他们“不仁”,所以只是一个披着人皮的禽兽。笑一笑,大度的走开。 呼吸一口新鲜空气,生活还是美好的!

当年文化,当年历史,听当年青山娓娓道来。欢迎朋友们交流和关注

在现在这个时代,如何才能成为孔子、王阳明那样的人?

题主的问题其实是在问:当代社会,如何才能成为一个圣人?

有趣的是题主眼中的圣人,其实很狭隘,单指儒家的圣人。

一

为什么儒家对题主影响那么大呢?以至于题主想到圣人二字就情不自禁的想起来孔子,王阳明。而不是说纵横家的鬼谷子,道家的陈抟,道教的郭璞呢?

因为儒家在古代的影响实在太大了,从东周一直影响到现代,足足近3000年的历史啊。

一个人的成功,必须要符合天时地利人和。圣人的诞生也是如此。

在历史界一直有个疑问:到底是历史时势造就人才,还是人才改变历史?

回答这个问题前,我们不妨结合历史背景来看看孔子和王阳明的人生际遇。

二

孔子生活在春秋末期,彼时不仅周天子说话不管用了,就连春秋五霸说话也不管用了,但是大家还是假装要脸,偷偷的干坏事,比如晋国的智伯就是这样的人,在晋国谱的老大,看谁不顺眼就揍谁,甚至连自己的小兄弟也不放过。

因此,他被韩,魏,赵三家联手干掉了。

是的,孔子就生活在那个悲催的时代。更悲催的是,孔子他爹是谁,一直是个谜。

用耳朵想,也知道孔子的生活过的多悲催。

注意,时代背景,孔子是春秋末期和战国初期的人物。所谓春秋就是还藏着掖着干坏事,到战国就是明目张胆的干坏事了。

咋整?理想型人格的孔子,如果人人都能献出一点爱,那世界不就成为美好的未来了吗?

说干就干。孔子开始改造周礼,给世人描绘一个和谐的世界,君君臣臣,父父子子,一切都按规矩来。

可是春秋战国本来就是个不讲规矩的时代。但是孔子还是试图改造时代,虽然逆流而上,但的确伟大。

为什么中国的历朝历代,都从尊孔开始盛世,从贬孔开始乱世?

题主把事实与史实颠倒着提问,得偿所愿地引来了众多条友的回答。只是想没想到?已经沉睡了两千五百多年的孔老夫子,如若心有所知,定然会把你恨得牙痒痒、骂你是高级黑的。

你想呀,相信老夫子超过相信自己的宋襄公,如果泪汪汪问老夫子:“霸业未成,宋国又丢了,是为何故?”夫子何以应对?

猎狩爱好者鲁哀公也将撅着嘴问:“圣父呀,鲁国寿终何以如此之忽焉?”夫子怎么回答?

而齐景公或许会深深地感到后怕:“当初如未听晏夫子之言,执意将孔夫子您留下,齐国会不会步宋鲁两国后尘?”

楚成王则会洋洋得意地笑道:“还在把‘叶公好龙’当成讽刺的笑料吗?如若叶公未将老夫子您拒于国门之外,战国七雄有没有楚国一席之地,可要两说了。”

秦孝公的心里应该极难平静:“究竟变法对还是变儒对,最后的大一统,可是胜于雄辩的。”

刘彻对着董仲舒直夸:“说好了‘罢黜百家、独尊儒术’,你小子把老夫子的学说整成儒家外学,把与道家有着千丝万缕连系的天人感应、谶纬之说弄成儒家内学,这、这、这……”

赵匡胤则对着赵普大骂:“你说你是不是乌鸦嘴呀?什么话不能说,偏要说‘半部论语治天下’?结果终宋一代,最好的时侯也只占了半壁天下。”

朱由检应该会这样埋怨东林党:“老夫子的书倒是读得挺‘声声入耳’的,你们‘家事国事天下事,事事关心’,结果叫‘风声雨声’把朕给吹到了煤山的歪脖子树下。”

人们都说历史上跑得最快的人是曹操,其实是不对的,应该是衍圣公们,因为当女真、蒙元、满清进驻中原时,刚刚想到衍圣公,衍圣公就到了。